在很多企业的战略蓝图中,“智能化”早已被提上日程。从AI辅助决策,到RPA流程自动化;从物联网设备联通,到数据驱动的精准营销……看似只需一纸规划,企业就能迈入智能时代。

但现实却并不理想:技术更新快,选型难;系统建设周期长,响应业务太慢;数据分散,平台割裂,部门之间“各自为政”;更别说高昂的开发成本和稀缺的技术人才,常常让“智能化”停留在PPT里。

而低代码的出现,正逐步打破这一困境。它不再只是“开发提速工具”,而是连接前沿科技与业务落地的桥梁,帮助企业在有限的资源下,快速实现从传统流程到智能能力的跨越。

在技术变革快速演进的当下,企业面临的最大挑战,不是缺技术,而是如何把技术快速、安全、低成本地“用起来”。这,正是低代码的价值所在。

传统印象里,低代码只是一个能拖拖拽拽、加快开发的辅助工具。但如今的低代码平台,已经进化为企业的数字化基础设施,承担着连接、整合、驱动技术落地的重任:

快速接入大模型、图像识别、语音分析等能力,实现智能客服、智能审核、智能推荐等场景应用。低代码让AI能力变成“组件”,直接拖拽上手。

支持可视化数据建模和数据源管理,业务人员也能轻松构建报表、监控看板,让数据真正流动起来。

通过流程编排功能,把繁琐重复的业务动作自动化执行,提升效率的同时也降低了出错率。

低代码可对接传感器、边缘设备、监控系统,实现远程监控、自动报警、数据联动等功能,让物理世界与业务系统打通。

支持微服务部署、弹性伸缩、多云混合部署,满足企业在敏捷交付和稳定运维之间的平衡需求。

总的来说,低代码就像一个“技术融合器”,把原本分散、复杂、门槛高的前沿能力,变成人人可用的业务模块,让企业更快、更低成本地落地创新。

前沿科技的价值,不在于“高大上”,而在于能解决企业的现实问题。而低代码,正是让这些先进技术真正“落地生根”的关键抓手。以下三个场景,展示了低代码如何与高新技术融合,赋能业务,打造真正的智能企业生态。

传统工厂里,设备种类繁多、系统各自为政、数据难以打通。运维靠人工巡检、响应滞后,导致故障频发、效率低下。

通过低代码平台快速搭建设备管理系统,集成物联网平台,采集各类传感器数据。利用AI模型实现设备健康预测,配置预警规则和自动派单流程。

客服团队每天重复处理大量标准化问题,效率低、情绪疲惫,客户满意度也受到影响。

通过低代码平台集成大语言模型(如GPT),快速搭建智能客服机器人系统。业务人员可根据实际场景调整话术和流程,完全不依赖专业开发。

政务服务窗口常年面临表格繁多、人工流转慢、群众“多跑腿”的痛点,效率与体验双双受限。

采用低代码搭建在线审批平台,融合RPA自动化流程,实现表单智能识别、自动审核、信息归档与提醒通知全流程自动化。

这几个案例虽然来自不同领域,但本质都体现出一点:低代码让前沿技术“更快、更稳、更便宜”地走进企业日常,助力业务真正智能化。

技术更新越来越快,企业需求越来越多,IT资源却始终有限。在这样的矛盾中,低代码正在成为企业“解题”的关键选项。那么,为什么越来越多企业选择低代码?

低代码平台可视化配置、组件化拼装,极大提升开发效率,让系统建设从“按项目交付”变成“随需而动”。

低代码降低了技术门槛,把复杂开发变成“搭积木”,推动“业务即开发”的新范式,让一线人员成为数字化的推动者

低代码平台天然具备集成能力,能够快速对接AI、RPA、IoT等技术,构建统一的业务中台,避免数据孤岛和系统割裂。

许多低代码平台支持脚本嵌入、API扩展、微服务集成,既适用于快速开发,也能应对复杂系统的定制化需求,灵活兼顾短期与长期目标。

一句话总结:低代码不是“替代技术人员”,而是“放大企业的技术能力”,让前沿科技真正走下神坛、走进业务现场。

低代码的价值,正从“加快开发”的辅助工具,迈向“支撑生态”的战略平台。它不再只是IT团队的“提效利器”,而是企业构建数字能力、推动业务创新的关键支点。

传统开发模式下,企业为每一个需求建设一个独立系统,割裂、重复、难以维护。

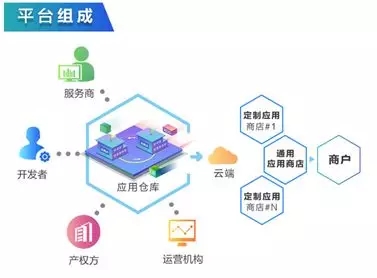

而低代码平台的底层逻辑,是把技术能力组件化、业务能力模块化,让企业真正实现“搭积木式”构建数字能力中心。

低代码并不是替代AI、RPA、IoT,而是把它们融合在一起,构建可复用、可迭代的“技术生态链”。

未来的企业,核心竞争力之一,将不再是某个系统,而是其能否快速构建、沉淀、复用和管理数字能力的能力。

在智能化转型的道路上,技术从来不是唯一的难点,真正的挑战在于“如何让先进的技术真正用得上、用得起、用得久”。

低代码的价值,正是在于连接技术与业务之间的“最后一公里”。它降低门槛、提升效率、融合生态,让企业不再被技术门槛束缚,不再依赖少数专家,而是让每一位业务人员都能成为创新的推动者。

在未来的智能企业里,AI、RPA、IoT、大数据等高新技术必不可少,开云电竞官方网站但能否快速响应市场变化、能否将技术能力转化为业务成果,才是真正决定竞争力的关键。

因为,真正的智能化,不只是“看起来很先进”,而是要接地气、落得下、用得起、改得快。